今年も『成年後見関係事件の概況』が最高裁から公表されました。

成年後見に関する最新の統計情報となっており数字からトレンドを読み解くことができます。

令和6年についてのデータです。

この『成年後見関係事件の概況』は、成年後見制度の利用に関する統計情報を最高裁が発表しているものです。

成年後見制度が開始された平成12年から毎年情報が公開されており例年3月に前年のデータが公開されています。

具体的には、

などの情報が公開されており、この資料を読み込むと最新の成年後見制度の動向が見えてきます。

当サイトではブログ開設時から毎年数字データだけではなく、専門職後見人として実務経験方法な司法書士がわかりやすく解説をまとめています。

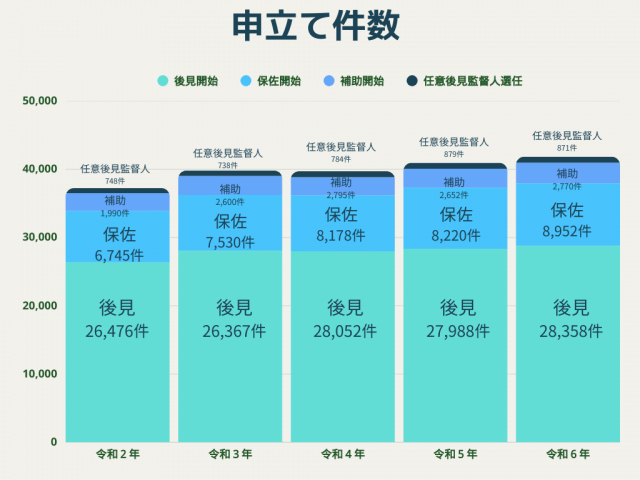

まずは、成年後見制度の申立件数について見ていきましょう。

令和6年の申立総数は対前年比約2.2の%増加となっています。

令和5年に申立て総数が初めて4万件を超えており、令和6年も総数が4万1,841件となりました。2年連続で件数は微増しています。

また類型別だと後見は前年比1.5%増、保佐は2.3%増、補助は9.2%増となっており、今年は補助類型がぐんと伸びています。補助というのは後見制度の中でも一番判断能力がしっかりしている人です。認知症状が軽い人でも後見制度を利用するケースが増えているようです。

とはいえ類型としては後見、保佐、補助のうち後見類型が約69%と大きく占めていることは例年通りです。

任意後見監督人選任については前年比0.3%増となっており件数は伸び悩んでいるようです。

任意後見制度は元気なうちに自分の後見人を決めておける制度です。

自己決定権の尊重として期待されているな制度ではありますが、判断能力が衰えたにもかかわらず、任意後見受任予定者が任意後見監督人選任申立てをしてくれないという制度の悪い点も耳にしますのでそれを表している数字かもしれません。

成年後見制度の利用には時間がかかると思っている方も多いのではないでしょうか。

成年後見制度が始まった当初(平成12年)は審理期間が長かったためその印象が残っていると思われます。当時は審理期間4ヶ月以上が約60%となっていました。

現在は審理期間がかなり短縮化しています。

2ヶ月以内の終局が72.0%(前年は71.8%)、4ヶ月以内の終局が93.8%(前年は93.7%)という結果です。

前年より若干スピードが上がっています。

コロナも収束し安定的に短期間で手続きが終わるようになっているようです。

成年後見人が必要になって申立てをしているのですから審理期間が早いのは基本的には良いことです。

本人にとって適任の成年後見人探しが必要な案件や家族内で紛争がある場合、鑑定が必要なケースなどは後見人が決まるまでに時間がかかることとなります。

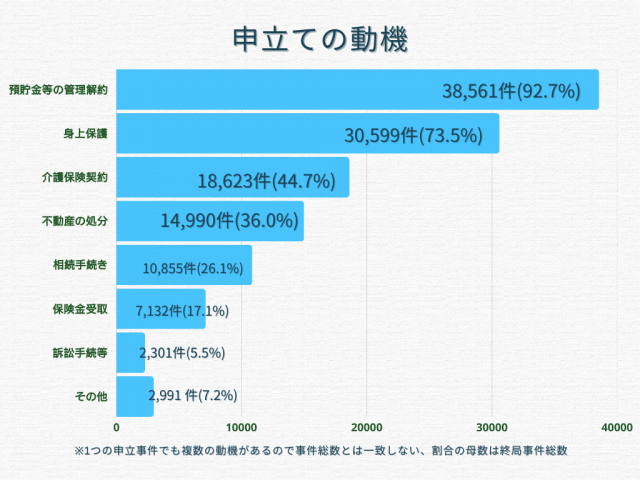

後見人をつけるきっかけの調査です。

預貯金の管理解約は例年1位を占めています。

申立て書類には後見人をつけたい動機をチェックする欄があり、預貯金の管理解約や身上保護や介護保険の契約、不動産の処分等選択式となっており、複数選択も可能です。

そのため大多数の人が預貯金の管理や身の回りの手続き(身上保護)をベースとしていることがわかります。

基本的に自分や家族で財産管理ができなくなったため後見人をつける手続きに進むことが多いと思われるので当然の結果とも言えます。

申立をする際に36%の人が不動産の処分を動機としている点は自宅での生活が難しくなって施設入所を検討しているケースが多いと思われます。

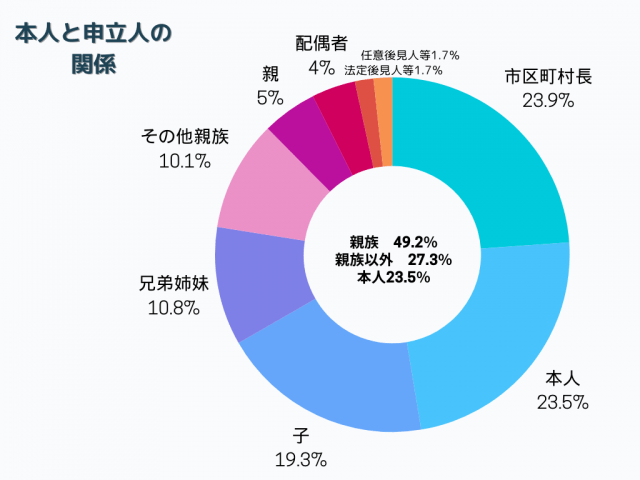

後見の申立てができるのは本人及び本人の4親等内の親族、任意後見人等、そして市区町村長です。

6年連続申立人1位が市区町村長となりました。(全体の23.9%)

市区町村長の申立ては前年比では3.9%の増加となっており増加率も高いことがわかります。

少子化や、核家族化で親戚付き合いが希薄になっている時代なので今後も市区町村長申立ての件数は増えると予想されます。

本人申立ても増え続けています。

これは令和6年は補助の申立てが増えていることと関係していると思います。

本人にある程度判断能力が残っている場合は本人が申立人となって保佐や補助(人によっては後見でもできる)の申立てができるのでその方法を採っているということです。

” />

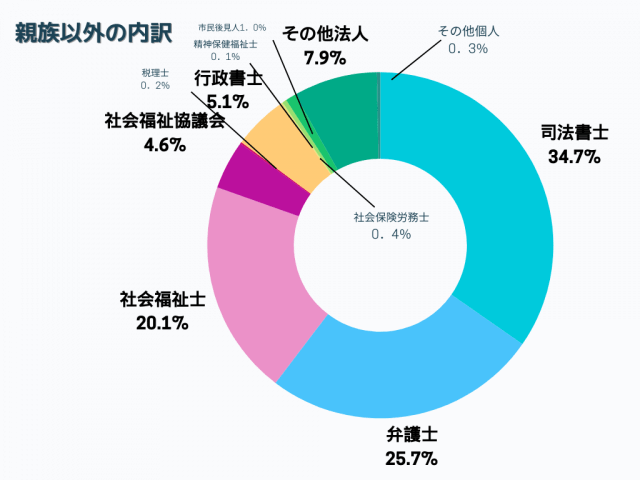

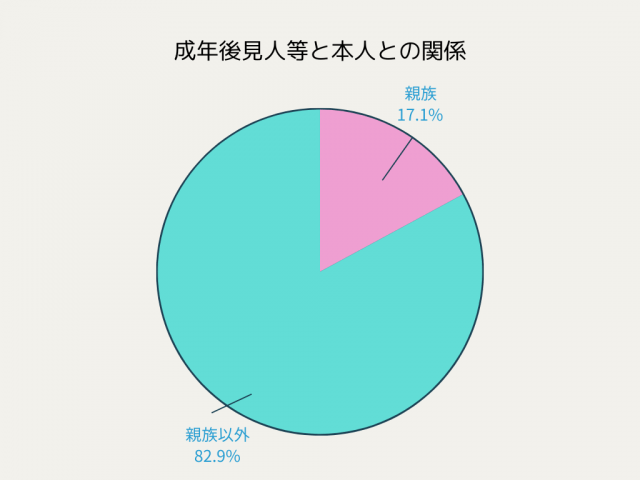

” />ここ10年ほどの統計では、成年後見人には親族ではなく弁護士や司法書士など専門職後見人が選ばれることが多い傾向です。(ちなみに専門職の中でも司法書士がシェア1位、弁護士が2位、社会福祉士が3位です)

社会福祉士は弁護士、司法書士が件数を減らす中、昨年より700件も増えており財産管理よりも身上保護の面で後見制度を利用したい人が増えた結果とも言えそうです。

なお今回も親族後見人と専門職後見人の割合については今まで通りの結果です。

親族後見人が20%以下というかなり低い数字に見えます。親族が後見人に選ばれにくいのかなと思いがちですがさらにデータを読み込むと決してそうではないことがわかります。

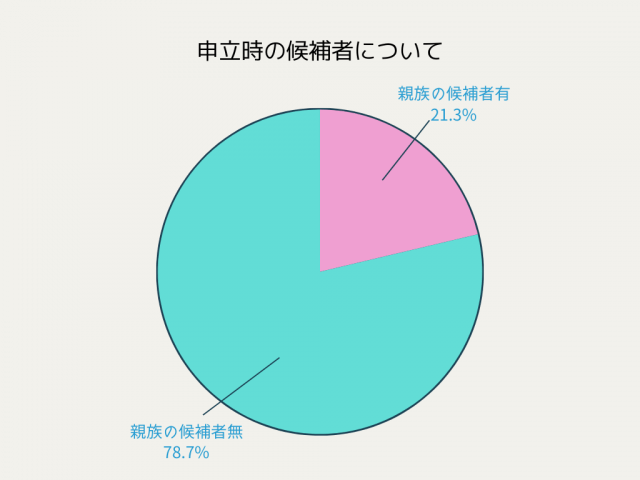

令和2年から申立時の候補者データが公開されるようになりましたのでこちらのグラフをご覧ください。

親族を後見人にしてほしいという申立て自体が申立て件数全体の21.3%です。

親族が後見人の候補者になっていることが少ないことがわかります。

むしろ親族を候補者にしている場合の申立ては高い確率で親族がそのまま選ばれているとも読める数字です。

そもそもの申立ての際に親族の候補者が少ない、という今回のデータからの次のようなことが考えられます。

現在の最高裁は親族で適正な人がいる場合は親族後見人を選任するという方針を打ち出していますので今後の数字が気になります。

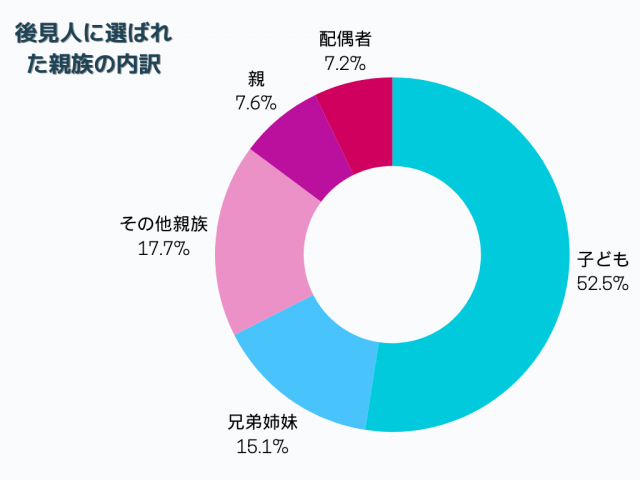

ちなみに親族が選ばれたケースでの親族の内訳です。

後見人が高齢であることは望ましくないとされているので子どもが多いですね。

令和6年は後見制度の新規利用者は増えてはいる、補助類型の伸び率が高い。

市区町村長申立ての割合が増え続けているということで役所も手続きを推進している。

今後も高齢化が進んでいくためこれからも後見制度が必要な高齢者は増えていくものです。

制度の改正の中で後見人の一時利用という案も出ているので後見制度に選択肢が増えることとなり、さらなる増加も期待されます。

親族も後見人になれないわけではありませんので正しい理解が必要です。

後見制度は本人のための制度であり判断能力が衰えたり、自分で財産管理が必要になったときは有益な制度です。

自分も自分の親も使うことがあるかもしれませんので、本人が望む支援ができる制度であってほしいと思います。